遊戯王の象徴的存在であり、多くのデュエリストの憧れである「青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)」。

その堂々たる姿は、原作漫画やカードゲームの枠を超えて多くのファンを魅了してきました。

今回はそんな《 青眼の白龍 》について、カードとしての視点からその人気の秘訣を語っていこうと思います!

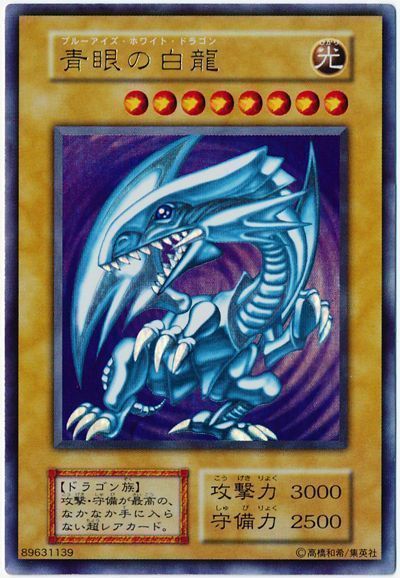

1. 伝説の始まり:初期《青眼の白龍》

「ブルーアイズ」の歴史はとあるスターターデッキから始まります。

1999年。遊戯王で初めて発売された構築済みデッキ「STARTER BOX」。

スターターデッキとはいっても今の形式とは形式が異なり、電卓や原作の「決闘者王国編」でも使われたスターチップ、スコアシートなども入っていました。まだ遊戯王OCGが競技的カードゲームではなく「原作をイメージした遊びのツール」として売られていた、黎明期ならではの賞品ですね。

そんなスターターデッキの目玉カードが、いわゆる初代の《 青眼の白龍 》でした。初期イラストの美しさと相まって、非常に高い価値を持っています。

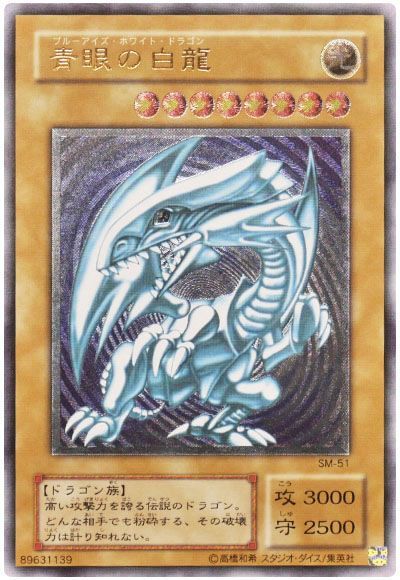

さらに、原作での特別性もあってプロモカードとしても発行されました。

特に「Vジャンプフェスタ1999」で配布されたシークレットバージョンのは「青眼の白龍」、その美しさと入手難易度の高さから「シクブル」と呼ばれ、美品は数百万円の価値を持ちます。

これらのカードは、遊戯王の歴史を物語る「遺産」として、多くのコレクターに愛されています。

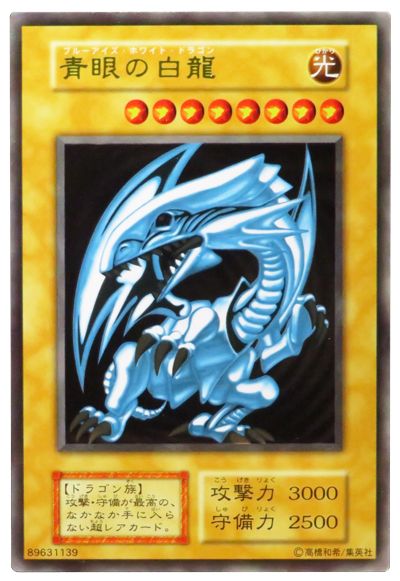

2. 芸術的レアリティ:コレクター垂涎の「ブルーアイズ」

《 青眼の白龍 》の魅力は、そのレアリティや種類の豊富さにもあります。

以下、中でも特に価値が高く、人気の高いものを挙げてみました。

※画像をクリックすると参考価格がご確認いただけます。あなただけの青眼の白龍を手に入れてみましょう。

【アルティメットレア】(レリーフ):カード全体に凹凸の加工が施され、まるで浮き上がって見えるような美しいレアリティです。特に「Spell of Mask-仮面の呪縛-」に収録されたものは、その加工の美しさから「レリブル」と呼ばれ、高額で取引されています。

【ホログラフィックレア】:カード全体が七色に輝く、特別な加工が施されたレアリティです。ドラゴン族のカードと特に相性が良く、「ブルーアイズ」の迫力を一層引き立てます。

【20thシークレットレア】:遊戯王OCG20周年を記念して登場したレアリティです。光の当たり方によって様々な模様が浮かび上がり、その豪華な見た目から非常に人気が高いです。

【純金・純銀・ステンレス製カード】:特定の記念企画で限定販売された、金属製のカードです。美術品としての価値も高く、特に純金製の「ブルーアイズ」は、その希少性と相まって、驚くほどの価格で取引されています。

逆に、その種類の豊富さは入手性の面でも魅力。バージョンにこだわらずただ手に入れるだけであれば、非常に安価に手に入るのも特徴です。

中には、貴重なものから安価に出回ったものまで、全ての《 青眼の白龍 》を集めることを目指すコレクターも存在するとか……。

気になった方は、ぜひこちらの検索結果を眺めてみてくださいね!

3. さらなる伝説:実戦でのブルーアイズ

《 青眼の白龍 》は、その強さと人気から度々関連カードが登場し、《 青眼の白龍 》自身の強化体や亜種といえるものはもちろん、必殺技である《 滅びの爆裂疾風弾 》そのものや、《 青眼の白龍 》自身をサポートする仲間といえるカードまでも多数存在します。

そのおかげで、実戦でも「ブルーアイズ」を活かした多彩なデッキが組めるようになっています。

構築済みデッキ(ストラクチャーデッキ)のテーマとしても複数回選ばれるなど、カード自体に特殊な効果はないにもかかわらず、カードとしての実力も非常に高いです。

《 青眼の白龍 》というカードの特別性は公式も理解しているようで、初期のカードでありながら、通常モンスターとしては今なお《 青眼の白龍 》以上の攻撃力を持つカードは存在しません。原作漫画で「最強」と称されていた称号が、今でも保たれていることがわかりますね。

また、「通常モンスターであること」と「サポートの豊富さ」などの強みを活かして、時にはガチの大会環境にも姿を見せるほどの活躍を見せることもあります。

今の《 青眼の白龍 》は、原作ファンやコレクターはもちろん、プレイヤーにも愛される存在と言えるでしょう。

4. 唯一無二の存在感

「ブルーアイズ」は、その圧倒的な攻撃力、豊富な種類、そして何よりも海馬瀬人という強烈なキャラクターの相棒として、多くのデュエリストの心を掴んで離しません。単なる「強いカード」としてだけでなく、その存在自体が「遊戯王」という作品の象徴として、今もなお輝き続けています。

あなたも、この機会に様々な「ブルーアイズ」を手に取って、その奥深き世界に触れてみてはいかがでしょうか?